Gerade heute nimmt die Bedeutung des Diamanten als Sinnbild ewiger Liebe, Beständigkeit und bleibenden Wertes wieder zu. Diamanten werden in verschiedenen Formen geschliffen, im Brillant-Schliff werden sie als „Brillanten“ bezeichnet. Die faszinierende Lichtbrechung, ihr berühmtes Feuer, machen sie zu begehrten Begleitern der Frauen. „Diamonds are a girls best friends“ ist wohl eine der berühmtesten Textzeilen über die funkelnden kleinen Schätze. Auch weltliche und geistliche Fürsten unterschiedlichster Kulturen haben Diamanten als Symbole von Macht, Einfluss und Unendlichkeit über Jahrtausende bewusst eingesetzt. Diamanten und Brillanten boten aber auch schon immer die beste Möglichkeit von Kapital auf kleinstem Raum. Mit Expertisen auf Microfilm unauffällig im Futter eines Kleidungsstückes eingenäht, hatte man immer den Vorteil einer leicht zu versteckenden, internationalen und sehr beständigen „Währung“.

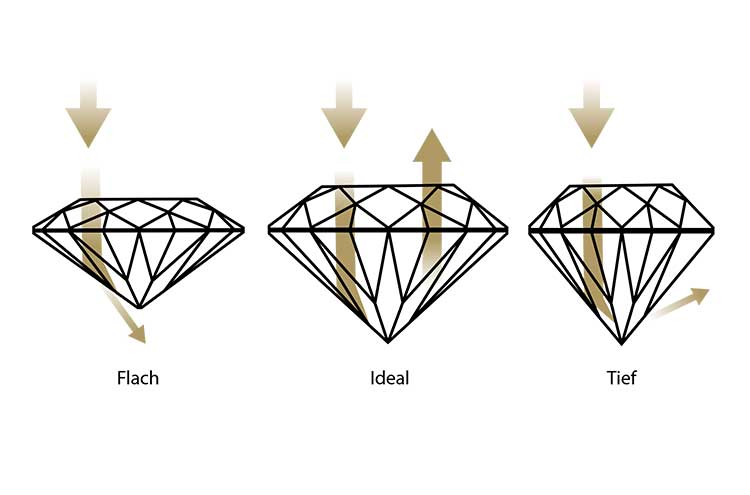

Bei identischen Steingrößen und Farben können allein durch den Schliff Preisunterschiede von bis zu 40 % entstehen.

Man unterteilt hier international in vier Stufen:

Sehr gut (eng. very good):

Diese Skala suggeriert leider bei Schliffqualität „Mittel“ eine mittlere Qualität. Es ist jedoch die schlechteste der vier Stufen, in Fachkreisen werden diese Brillanten oft als „Kaufhaus-Filialistensteine“ bezeichnet. Im direkten Vergleich zu einem Top-Schliff erkennen dann sogar ungeschulte Augen, dass da nicht mehr viel Feuer vorhanden ist. Diamantkauf ist Vertrauenssache.

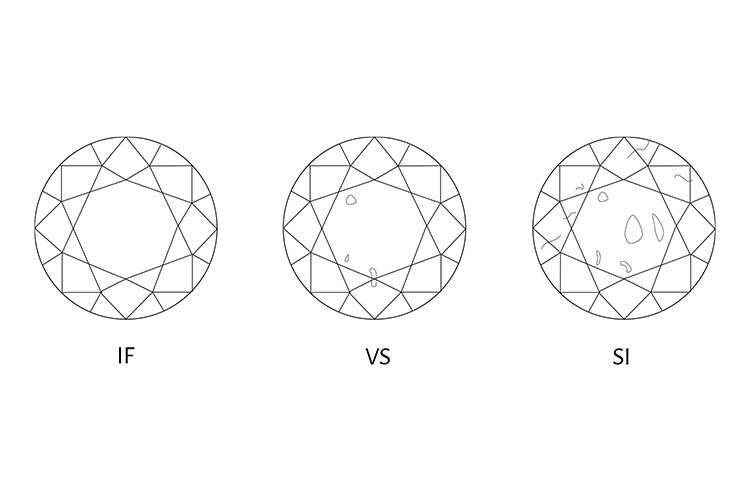

Es gibt nur selten Diamanten, die „fehlerfrei“, das heißt absolut lupenrein sind, auch bei einer zehnfachen Vergrößerung. Es ist eben immer ein Naturprodukt.

Die meisten Diamanten enthalten Fremdkörper oder Kristalle, sogenannte Einschlüsse. Einschlüsse können eingeschlossene Mineralien oder Wachstumserscheinungen sein. Diese Einschlüsse können, wenn sie zahlreich sind, den Weg des Lichts durch den Stein behindern und so das begehrte Funkeln beeinträchtigen.

Je kleinere und je weniger Einschlüsse ein Diamant aufweist, desto wertvoller und reiner ist er.

Eine Reinheitsgraduierung der Diamanten erfolgt nach einem international gültigen Schema – die Reinheitsskala der Diamanten reicht von der besten Stufe IF (lupenrein) bis P3 (größere Merkmale):

„If“ (Internal flawless = lupenrein)

Unter zehnfacher Vergrößerung von Fachleuten begutachtet, absolut transparent und frei von Einschlüssen. Die höchste und beste Reinheitsstufe ist FL/IF – ein Diamant dieser Reinheit ist absolut lupenrein (engl. flawless bzw. internally flawless) und weist keinerlei Einschlüsse auf.

„Vvsi“ (Very, very small inclusions = sehr, sehr kleine Einschlüsse)

Unter zehnfacher Vergrößerung nur von Fachleuten sehr schwierig erkennbar.

„Vsi“ (Very small inclusions = sehr kleine Einschlüsse)

Unter zehnfacher Vergrößerung nur von Fachleuten schwierig erkennbar.

„Si“ (Small inclusions = kleinste Einschlüsse)

Mit bloßem Auge noch nichts erkennbar. Diamanten mit dieser Reinheitsstufe weisen kleine Merkmale im Stein auf. Nur unter zehnfacher Vergrößerung von Laien schwierig erkennbar. Letzte Stufe der Reinheit von Diamanten, bei denen nur bei zehnfacher Vergrößerung etwas zu finden ist.

„Piqué 1“ (kleine Einschlüsse)

Mit geübtem Auge sind Einschlüsse gerade noch ohne Lupe erkennbar.

„Piqué 2“ bzw. "Piqué 3“(mittlere und große Einschlüsse)

Diamanten mit der Reinheit P2 bis P3 weisen Einschlüsse auf, die auch mit dem bloßen Auge einfach erkennbar sind. Sie beschreiben die Stufen von deutlich größeren Merkmalen (Piqué II) bis zu groben Merkmalen (Piqué III).

Begehrt sind inzwischen auch die sogenannten Fancy Coloured Stones, von Honiggelb, Cognac, Zitrone bis Dunkelgrau und Tiefbraun. Für natürlich rote und blaue Diamanten werden Fantasiepreise verlangt, die weit über den der reinen, weißen Steine liegen.

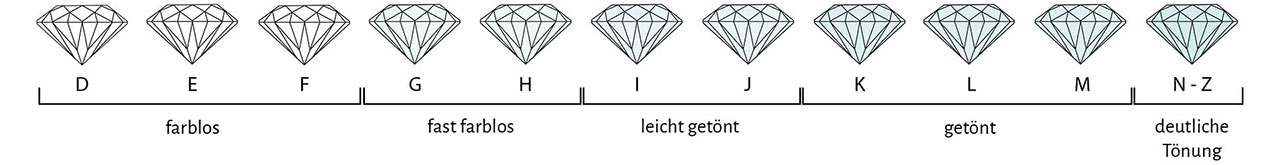

Für die weißen bis leicht getönten Brillanten hat das GIA (Gemological Institute of America) eine inzwischen international gültige Bewertungsskala entwickelt.

Hochfeines Weiß (D und E), feines Weiß (F und G), Weiß (H), leicht getöntes Weiß (I und J), getöntes Weiß (K und L); die restlichen Stufen bis Z erhalten die Bezeichnung getönt.

Herkunt des Wortes

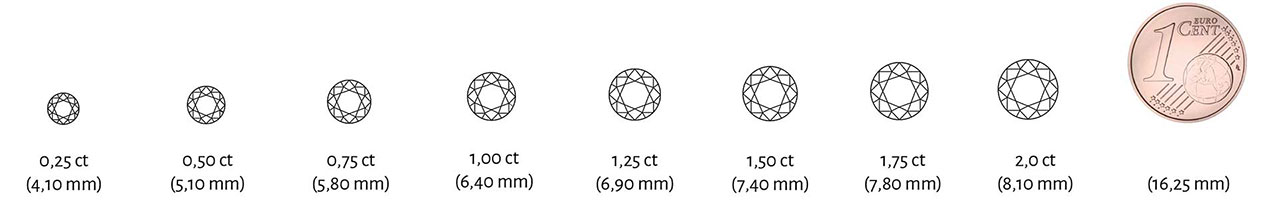

Das Wort „Karat“ stammt letztlich aus dem Griechischen „Keration", was „Hörnchen“ bedeutet. Wegen ihrer Form wurden im Griechischen die Samen des Johannisbrotbaums so genannt. Da diese Samen ein sehr konstantes Gewicht haben, eigneten sie sich hervorragend als kleine Gewichtseinheit und wurden so die Referenz für Steingewichte.

1 Carat = 0,2 Gramm, 1 Gramm = 5 Carat